Memento est un film réalisé par Christoper Nolan, cinéaste contemporain, et maître dans l’art d’emmêler le cerveau du spectateur dans des questionnements philosophiques. A ce nom, beaucoup pensent dans un premier temps à son célèbre film Inception, plongeant le spectateur dans la complexité de rêves entremêlés. Dans ce film, sorti dix ans après Memento, de mêmes enjeux ressurgissent : la question de la temporalité, de l’identité, et celle de la revanche de l’être perdu et aimé à l’origine de toute action des protagonistes. Des thèmes obsesssionnels du réalisateur qui sont en premier lieu traités dans le puzzle psychologique qu’est Memento.

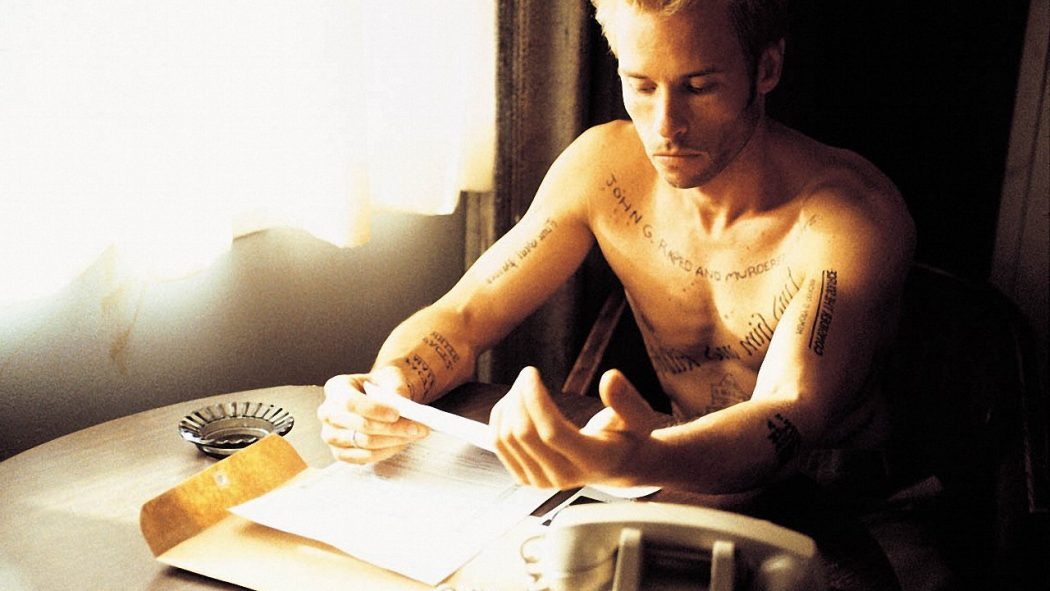

Memento plonge le spectateur dans l’esprit de Léonard Shelby, interprété par Guy Pearce et personnage principal du film. Ex-inspecteur d’assurances, dès le début du film, sa pathologie est présentée : il souffre d’une forme d’amnésie rare, qualifiée d’antérograde. Cela signifie qu’il est incapable de former de nouveaux souvenirs, bien qu’il se souvienne de ses souvenirs passés, avant l’accident. Un accident qui a vraisemblablement eu lieu lors du viol et du meurtre de sa femme dans son appartement. Le seul sens qu’il semble rester à sa nouvelle existence est une quête de vengeance au nom de sa femme, être perdu, fantôme qui hante le film et qui incarne le sens premier de chacune de ses actions. Elle est l’unique fil conducteur qui guide Léonard Shelby dans toutes ses actions presque instantanéments effacées de sa mémoire. Il veut se venger de celui qui lui a pris sa mémoire, et sa femme : un certain John G. Cela peut sembler difficile de mener une telle enquête, lorsque toutes nos actions ont une durée de péremption. Mais, notre protagoniste fait preuve d’une certaine ingéniosité : il conserve les traces de son enquête et de ses actions sur des post-it, des polaroïds et des tatouages mystérieux qui s’ancrent dans sa chair comme des vérités éternelles. Dans cette enquête, deux personnages majeurs sont présents : sa maîtresse Nathalie ou son ami enjoué Teddy : le doute est établi, sont-ils amis ou assassins ?

Memento mori, ou l’art de la perte

Le titre du film, Memento, vient de l’expression latine Memento mori. Celle-ci signifie : souviens toi que tu vas mourir. Elle servait à rappeler aux hommes la vanité de la vie terrestre et prônait une certaine éthique du détachement. Elle désignait de fait également un certain style artistique, qui englobe toute création qui sert à rappeler à l’homme qu’il va mourir.

Memento appartient bien évidemment à ce style artistique. Il s’agit d’un film sur la perte : la perte de la mémoire, liée à la perte de son identité et la perte d’un être cher. Cette notion de perte est une condition même de l’être humain, en tant qu’être mortel et conscient d’une telle menace. Dans le film, il est possible de relever de nombreux topos de la fuite du temps : le bruit d’une pendule hante par exemple le plan du réveil du narrateur, dans sa chambre, seul. Le temps est là, le temps poursuit sa course solennelle.

Tous les hommes ont toujours luttés contre la course du temps, cette vérité impossible à assimiler entièrement. Le cinéaste lui-même, dans la forme de son film, qui en fait son originalité et sa force, lutte contre un temps linéaire qui passe et fait trépasser. En effet, Memento est connu comme le “film filmé à rebours”. Le film commence par la fin, par le meurtre d’un homme, prétendument le meurtrier de sa femme selon le narrateur. Et, chaque nouvelle séquence en couleurs s’ouvre sur le souvenir qui précède. Tout se déroule à l’envers. Tout ce qui est filmé à l’envers est en couleurs. Et, le montage alternatif du film laisse également place à des séquences filmées en noir et blanc, dans l’ordre chronologique. Dans ces séquences, on peut observer et écouter le narrateur expliciter l’histoire de Sammy Jenkins. Celui dont il doit absolument se souvenir, comme il l’a tatoué sur son poignet. Sammy est un homme, qui connaissait le même handicap que lui. Sa femme était persuadée que cet handicap était mental, et non physique : son mari était toujours là, quelque part.

Finalement, les deux narrations vont finir par se raccorder au milieu du film : on passe soudainement du noir et blanc à la couleur dans un même mouvement du narrateur.

Ce qui est marquant dans ce choix radical de montage est le parti pris de retourner en arrière, de défier toute linéarité ou tout concept de causalité, comme si le réalisateur se moquait de la courbe du temps et essayer de récupérer ce qui avait été perdu, oublié. Ainsi, le narrateur brûle par exemple les objets en lien avec sa femme. Il signifie que ce n’est pas la première fois : “j’oublie toujours de l’oublier”. Plus tard dans le film, puisqu’on retourne dans le passé, les objets sont de nouveau physiquement présents. Ils ne sont plus brûlés, puisque cela n’est techniquement pas encore arrivé. Le cinéaste, comme le narrateur, déjouent les lois du temps de fait. Cela n’est pas sans rappeler la fonction première du cinéma qui est “d’embaumer le temps”, selon la célèbre expression d’André Bazin. Le cinéma restitue ce qui est pourtant disparu, garde des traces tangibles et pérennes de ce qui a été : aucun art n’y était encore parvenu, à saisir un moment et le cristalliser à jamais avec une telle authenticité, une telle similitude : image, mouvement, son et couleur font du cinéma l’art le plus réaliste. En cela, le cinéma déjoue le temps, comme la mort. Le cinéma, est comme l’exprimait Gorki lorsqu’il visionna pour la première fois le film des frères Lumière, “le royaume des ombres”.

De fait, le temps est fragmenté. Le film se construit par à-coups, des séquences qui se suivent violemment. Le narrateur déclare par ailleurs dans le film : “comment faire mon deuil si je ne sens pas le temps qui s’écoule”. En effet, le spectateur, comme le narrateur, ne ressent pas l’écoulement du temps. Son deuil est fracturé en de multiples moments. Dans ce film, tout est fragmenté, à l’image de sa mémoire et de la mémoire humaine : des souvenirs de sa femme surgissent, tels des jumps cuts, entre deux images : son visage, son épaule, sa cuisse, son visage agonisant… Tout est décousu et déconstruit. Dans le royaume de la mémoire, le temps ne règne plus en maître.

Commencer par la fin : déjouer les codes.

Dans ses souvenirs fragmentés, on peut apercevoir Léonard observer sa femme lire son livre fétiche. Un livre qu’elle a apparemment déjà lu de nombreuses fois. Le protagoniste principal lui demande alors : “comment peut-on lire un bouquin dont on connaît déjà la fin ?” La question pourrait être la même au réalisateur : à quoi bon regarder un film dont on connaît déjà la fin ? C’est là pourtant toute la grandeur et la subtilité du film : la clé de ce thriller n’est pas à la fin, mais au début. Il est nécessaire de retourner en arrière, de recomposer le puzzle pièce par pièce. Le spectateur lui-même recompose des souvenirs fragment par fragment, comme s’il avait également perdu la mémoire, sur tout ce qui avait précédé. Le spectateur est littéralement englouti dans la pathologie du protagoniste principal. Il adopte totalement le point de vue de Léonard, narrateur de l’histoire et du film du début à la fin.

Un tel cinéma semble rompre avec les codes du cinéma classique et Hollywoodien : un cinéma sans faille, plein, où tout est linéaire, transparent, soumis à des rapports de causalités évidents. Tout s’enchaîne rapidement, simplement. Le spectateur, dans ce cinéma là, n’est pas sollicité cognitivement ou très peu. Il s’agirait, selon McLuhan d’un média chaud. Cependant, le cinéma de Nolan correspond davantage à un média froid: le spectateur est sollicité cognitivement, il doit restituer les pièces du puzzle, tenter de combler les béances d’une mémoire qui n’est pas sienne. Un tel cinéma peut résonner avec celui de la Nouvelle vague, qui rompait radicalement avec le cinéma Hollywoodien classique pour montrer le fracture, l’incohérence de l’existence humaine, la perte du sens. Tous les codes du cinéma classique sont donc déjoués pour perdre le spectateur et le pousser à réfléchir, à déceler un sens dans ce qui ne semble pas en avoir.

Une enquête sur une identité oubliée

Le spectateur enquête sur le sens du film, et de l’histoire, tandis que Léonard enquête sur le meurtrier de sa femme. Mais, il enquête également sur sa propre identité. Les souvenirs du passé sont fracturés : tous les souvenirs de sa femme sont des fragments qui ne s’assemblent plus. Et ses souvenirs du présent sont d’autant plus épars et fuyants. Sa mémoire est fracturée et avec elle, son identité. Le tueur a assassiné sa femme et a volé sa mémoire. Le tueur a comme il le dit, “détruit sa capacité à vivre”. Car, les souvenirs sont irrémédiablement liés à notre capacité à avancer, et à se projeter dans le futur. De nombreuses expériences scientifiques avaient été par exemple réalisées sur la patient Henry Molaison, devenu amnésique à la suite d’une opération chirurgicale destinée à soigner son épilespsie. Des interrogations avec ce patient ont prouvé que, puisqu’il n’a aucun souvenir de son passé, il n’a de fait plus aucune vision de son futur, aucun projet, aucun objectif. Il est également nécessaire de lier les souvenirs du passé et les rêves du futur pour créer le sentiment du soi. Cette conscience du passé, du temps qui passe, de nos actions immédiates est donc fondamentale pour l’homme, puisque cela permet de créer le sentiment de soi, et la conscience de cette identité. Une identité que le protagoniste et narrateur ne peut donc saisir. A chaque nouvelle séquence, lorsqu’on lui demande qui il est, il se définit comme : Léonard Shelby, de San Francisco. Cela suffit-il à déterminer son identité profonde, celle qui le distingue de tous les autres ? Le rapport entre identité et mémoire est donc questionné dans ce film.

Finalement, seul le spectateur, capable de se souvenir, peut créer la permanence de l‘identité idem (Paul Ricoeur) de Léonard : le spectateur se souvient et reconstruit son identité au fur et à mesure. Le spectateur crée donc son identité, en assemblant différents éléments qui font la permanence d’un être et construisent son identité.

La certitude de soi, contre l’incertitude du monde

Et même dans le royaume de l’oubli et de l’incertitude, seul le soi demeure une vérité éternelle pour l’être humain. Le narrateur ne saisit pas son identité, mais il a radicalement conscience de lui-même, conscience d’exister. Cette question de l’existentialisme est également au coeur du film. Le narrateur, a de multiples reprises, déclare, en se parlant à lui-même : “ce n’est pas parce que je ferme les yeux que le monde cesse d’exister”. De même, le narrateur, dans une des séquences du film, signifie que s’il oublie tout, il n’oublie pas des certitudes fondamentales comme le fait qu’un cendrier pèse un certain poids lorsqu’il le prend dans ses mains. La tangibilité du monde extérieur ne semble pas remise en cause.

Et pourtant, la question est là et plane sur tout le film. Le spectateur est prisonnier au coeur d’une seule représentation du monde, celle du protagoniste. La seule qui paraisse tangible et envisageable. Sans sa vision ou sa perception, il n’y aurait pas de film, pas de monde envisagé en dehors de lui. Il est au coeur du film et de l’image. Le monde extérieur représenté n’est-il pas une fiction du moi ? Descartes, dans son ouvrage Les méditations métaphysiques, se permet de pratiquer un doute méthodique et hyperbolique. Il se met à douter de tout, de toute réalité physique, tangible, scientifique. Même de lui-même. Qu’est-ce qui peut exister avec certitude ? Cependant, il en vient à la conclusion que la première vérité possible, éternelle et intangible est le cogito : je pense, donc je suis. Il se dit que même s’il était trompé, la seule certitude serait que s’il est trompé par un Dieu trompeur sur tout ce qui existe autour de lui, cela signifie qu’il existe. Et, en effet, la première certitude est bien la conscience de soi. Même lorsque la mémoire de Léonard est en faillite, il a en premier lieu conscience d’exister et d’être. Il doute de tout, mais jamais de lui-même. Il peut douter du fait que lorsqu’il ferme les yeux, le monde extérieur existe toujours. En effet, tout rapport de causalité qui régit le monde extérieur n’existe plus pour Léonard, comme pour le spectateur. Comment croire alors au monde ? Mais, lorsqu’il ferme les yeux, il ne doute jamais, pas un seul instant, de son existence propre.

Le règne de la fiction(spoilers de la fin du film)

Cependant, lorsque les deux narrations se rencontrent, lorsque le puzzle se recompose, le spectateur réalise qu’au-delà du règne de l’oubli, ce film incarne le règne de la fiction. Le narrateur est lui-même un dieu trompeur, qui se trompe lui-même et trompe le spectateur. En effet, comme le narrateur le dit : “les souvenirs sont malléables, ce sont des interprétations, rien de plus. Ils ne mesurent pas la réalité.” Tous les souvenirs présentés n’étaient finalement que des fantasmes. Le protagoniste se raconte l’histoire qu’il a envie d’entendre, en jouant de sa fausse pathologie : l’histoire de Sammy est une fiction de son esprit, et il a déjà vengé l’homme qui a prétendument tué sa femme. Même cela demeure incertain : a t-il tué sa femme, ou se raconte t-il également une histoire sur ce viol et ce meurtre fantasmé ? Ses souvenirs, et la matière même du film, entre noir et blanc et couleur, sont soumis au fantasme. Impossible, voir difficile de démêler le vrai du faux. En remontant ses souvenirs, le spectateur réalise que le narrateur choisit qui sera la prochaine victime de sa sombre revanche. Dans le film, il s’agira de tuer l’inspecteur qui est le seul à connaître son secret de tueur en série froid et amnésique. Il est le seul à pouvoir contester la belle histoire qu’il s’invente, et qu’il lit sur son propre corps à chaque nouveau réveil. Parce que son corps est lui-même le siège du mensonge : tout y est faux, les indices du meurtrier y sont trafiqués, comme on le découvre en revenant au début. Son corps et son esprit sont des oeuvres fictionnelles. Il est scénariste de sa propre vie, réalisateur de son existence, artisan total de son être.

Sartre, dans l‘Être et le Néant dirait qu’il exerce purement sa liberté : tout homme ne cesse de se faire être. Cela brise la thèse de la passivité et de la détermination. L’identité de tout homme est fêlée : chacun est et n’est pas ce qu’il est, chacun est une part d’être et de néant. Tout acte vient du sujet libre, la conscience vise librement cet acte. Je me fais héros, je me fais sauveur, je me fais vengeur d’une femme aimée et tuée. Je me fais sur le mode de ne l’être pas. Toute est contingent, et chacun, à commencer par le narrateur, crée une narration et une fiction de ce qu’il fait, de ce qu’il est. Personne ne coïncide totalement avec lui même en ce sens. Mais, dans cette liberté totale de soi, où est le sens de nos actes, des actes de Léonard ? Ceux-ci semblent arbitraires, fluctuants. Léonard se dit par ailleurs : “je dois croire en un monde en dehors de mon esprit, je dois croire que mes actions ont toujours un sens, même si je ne m’en souviens pas.” Il construit cette croyance de toute pièce, à partir d’une fiction. Il construit le sens qu’il souhaite à ses actes, un sens gravé dans sa chair et dans son âme. Il agit pour résoudre le puzzle d’une enquête artificielle. La séduction du mensonge finit toujours par gagner, et la belle histoire par triompher.

Lucile Castanier